1年中フル稼働のラグビー場。

詳しい情報はこちらのバスサガスから↓

第1条 本国の国名を「ネターランド王国(英名:Kingdom of the Neterlands)」と言う。

第2条 本国の国王は「禁句゛(=きんぐ)、戒名:安威川敏樹」とする。

第3条 本国は国王が行政・立法・司法の三権を司る、絶対王制国家である。

第4条 本国の公用語は日本語とする。それ以外の言語は国王が理解できないため使用禁止。

第5条 本国唯一の立法機関は「日記」なる国会で、国王が一方的に発言する。

第6条 本国の国民は国会での「コメント」で発言することができる。

第7条 「コメント」で、国王に不利益な発言をすると言論弾圧を行うこともある。

第8条 「コメント」で誹謗・中傷などがあった場合は、国王の独断で強制国外退去に踏み切る場合がある。

第9条 本国の国歌は「ネタおろし」とする(歌詞はid:aigawa2007の「ユーザー名」に記載)。

第10条 本国と国交のある国は「貿易国」に登録される。

第11条 本国の文章や写真を国王に無断で転載してはならない。

第12条 その他、上記以外のややこしいことが起きれば、国王が独断で決めることができる。

我が忠勇なるネターランド王国の国民たちよ、明けましておめでとう。

2017年もまた、ネタラン国民としての誇りを持って、国王に尽してくれたまえ。

さて、ネタランが建国されたのは今から10年前の2007年6月28日、即ちネタランも今年で建国10周年を迎えたわけだ。

ここまで我がネタランが発展してきたのは、ひとえに国王の実力国民のご支援による賜物だと感謝している。

そして、ネタランのヒット数が遂に100万を突破した(カウンターでは98万ヒットになっているが)。

単純に計算すると、1年に10万ヒットということになる。

だが、驚いたのはそのことではない。

2016年12月31日(つまり昨日の大晦日)では、たった1日でなんと8650ヒットを記録したのだ。

国王の記憶が正しければ、これまでの1日最高のヒット数はせいぜい5000ぐらい。

それも、夏の甲子園の時期に限られる。

普段は、だいたい500ヒットぐらいで、多くても1000ヒットというのが相場だ。

一体、何が起こったのか不思議だったが、どうやらラグビー・ライターの向風見也氏が書いた、東福岡が花園で記録した139点ゲームに関する記事で、そのネット上にネタランの記事が紹介されたらしい。

4年も前に書いた記事で、今読み返してみると「随分エラそうなことを書いているなあ」と赤面してしまうが、そこは国王が治外法権で書いた記事としてお許しいただきたい。

それはともかく、10年目を迎えたネタランを、今年も国民のみんなで盛り上げていただきたいと切に願望する。

先日、朝日新聞にラグビーのルールに関する記事が書かれていた。

その記事を引用してみる。

(前略)味方がキックした瞬間に、その選手のいる位置が「オフサイドライン」になる。そのラインより前にいる選手が、捕球した相手にタックルするなど、プレーに関与した場合はオフサイドの反則に。相手にペナルティ・キック(PK)が与えられる。(後略)

※2016年12月21日付けの朝日新聞夕刊より抜粋

この記事を読んで、おかしいと感じたラグビー・ファンがどれだけいただろうか。

おそらくは、違和感なく読んでしまった人がほとんどだろう。

ところが、この短い一文には、重大な間違いが潜んでいるのだ。

多分、多くの人はそれに気付いていない。

ラグビーを見ていると、必ずと言っていいほど「オフサイド」という反則に出くわす。

同じフットボールの、サッカーやアメリカン・フットボールにもオフサイドはあるが、ラグビーほど頻繁には出て来ない。

しかもサッカーのオフサイドでは相手ボールの間接フリー・キック(FK)、アメフトでは5ヤードの罰退と、さして重い罰は与えられないのである。

しかしラグビーでのオフサイドは、違反すると相手ボールのPKという極めて重大な反則となる。

ラグビーにおけるオフサイドとは、ルールの根幹をなすべきことなのだ。

オフサイドを知ると、ラグビーの8割を理解したと言っても過言ではない。

ところが、ラグビー・ファンの8割ぐらいは、オフサイドの根本的なことを知らないのである。

この記事を書いた朝日新聞記者も、おそらくそうだろう。

だが、だからと言ってこの記者を責める気にはなれない。

かくいう筆者だって、オフサイドに関する根本的なルールを数年前までは知らなくて、何年もかけてようやく理解できた。

ラグビーのルールでは、ボールを前に投げることはできない。

これはよく知られていることだ。

キックに関しては、前にボールを蹴ることができるが、前にいる味方のプレーヤーがそのボールに働きかけることはできない。

これがオフサイドである。

オフサイドとは、プレーできない選手のことであり、プレーできる選手のことをオンサイドと言う。

このことに関しては、前述の朝日新聞記事にも書いていることで、別に間違えたことを書いているとは思えない。

ところが、この記事には重大な誤りの文言が含まれているのだ。

それは「オフサイドライン」という言葉である。

記事では、

「味方がキックした瞬間に、その選手のいる位置が「オフサイドライン」になる」

と書かれているが、このケースではオフサイドラインは発生しない。

この根本的なことを理解している人は、ほとんどいないだろう。

むしろ、観戦歴が長いファン、あるいはかつてラグビーをしていた人ほど、このことを知らないに違いない。

そもそも、オフサイドラインとは何なのか?

このことを知るには、ラグビーには2種類のオフサイドがあることを理解する必要がある。

一つ目は、「一般のプレーにおけるオフサイド」、二つ目は「ラック、モール、スクラム、ラインアウトで起こるオフサイド」だ。

このことは、ラグビー・ユニオンの競技規則にもちゃんと書かれている。

上記の朝日新聞での記事は「一般のプレーにおけるオフサイド」だ。

ところが、「一般のプレーにおけるオフサイド」では、オフサイドラインは発生しない。

オフサイドラインが発生するのは、二つ目の「ラック、モール、スクラム、ラインアウトで起こるオフサイド」、要するに密集プレーで起きるオフサイドである。

この2つの異なるオフサイドについて説明していこう。

(注:以下の説明は、ワールド・ラグビー(WR)が発行する2016年度の競技規則に準ずる)

一般のプレーにおけるオフサイドとは、密集プレーが生じていない状態のことである。

そして、試合開始時には全てのプレーヤーがオンサイドである、これが大原則だ。

このことは、競技規則の第11条「一般のプレーにおけるオフサイドとオンサイド」に書いてある。

そして、試合が動くうちにオフサイド・プレーヤーが生まれてくるのだ。

たとえば、上記の朝日新聞による記事では、

「キックした選手より前にいる選手がオフサイドで、そのオフサイド・プレーヤーは相手のボール・キャリアにタックルしたり、ボールに働きかけてはいけない」

という意味のことを書いているが、それは間違いではない。

問題は『その選手のいる位置が「オフサイドライン」になる』という部分だ。

単にキックをしただけでは、オフサイドラインは発生しない。

競技規則の第11条を読んでも、「オフサイドライン」という文言は出て来ないのである。

最後に「オフサイドライン」という言葉が1ヵ所だけ出て来るが、それはラック、モール、スクラム、ラインアウト(つまり密集プレー)に関することだ。

要するに「一般のプレー」では、オフサイドラインは発生しないことがわかる。

ラグビーでは、ボールを持っている選手(ボール・キャリア)が先頭にいて、それより前にいる選手はプレーできないというのが大原則だ。

つまり、ボール・キャリアより前にいる選手はオフサイド・プレーヤーということになる。

だが、上記の朝日新聞記事のように、ボール・キャリアあるいはキッカーがオフサイドラインになることはない。

このボール・キャリア(キッカー)が基準になることは確かだが、それでもオフサイドラインは発生しないのである。

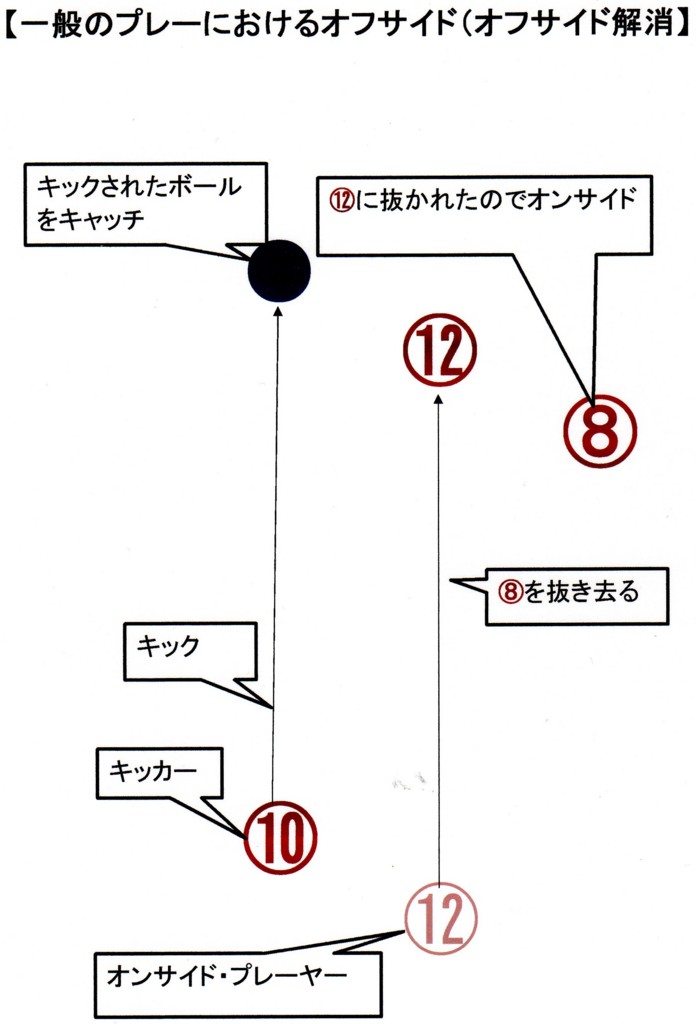

下の図をご覧いただきたい。

赤チームの⑩スタンドオフがキックするが、赤チームの⑧ナンバーエイトは⑩スタンドオフより前にいるので、プレーに参加することはできない。

プレーに参加するとオフサイドの反則となる。

この場合、赤チームの⑧ナンバーエイトは、キックされたボールをキャッチした青チームの選手に対して、タックルなどはできないのだ。

もちろん、ボールがキャッチされなくても、赤チーム⑧ナンバーエイトの選手は、そのボールを取りに行くことはできない。

取りに行くと、オフサイドの反則となる。

しかし、赤チームの⑧ナンバーエイトがオンサイドになる可能性はある。

まずは、ボールを持った青チームの選手が、5m以上走った時だ。

このケースでは、赤チームの⑧ナンバーエイトはオンサイドとなる。

そして、青チームの選手がキックやパスしたり、故意にボールに触れても赤チームの⑧ナンバーエイトはオンサイドとなるのだ。

この場合は、赤チームの⑧ナンバーエイトは堂々とプレーに参加できる。

そして、味方のプレーヤーによっても、赤チームの⑧ナンバーエイトはオンサイドになる可能性がある。

一つ目は、ボールを持った選手(図では⑩スタンドオフの選手)がキックして、その選手が走ってオフサイド・プレーヤー(図では⑧ナンバーエイトの選手)を追い越した場合だ。

なるほど、このケースでは、ボールを蹴った選手(図では⑩スタンドオフの選手)がオフサイドラインと考えてもおかしくはない。

ところが、2つ目のケースを見ると、「一般のプレー」にはオフサイドラインがないことがわかる。

ボール・キャリア(図では⑩スタンドオフの選手)がキックした後、キッカー(図では⑩スタンドオフの選手)よりも後ろにいた選手(図では⑫センターの選手)がオフサイド・プレーヤー(図では⑧ナンバーエイトの選手)を追い越したら、オフサイド・プレーヤー(図では⑧ナンバーエイトの選手)はオンサイドとなるのだ。

一旦、オンサイドとなれば、その選手(図では⑧ナンバーエイトの選手)はプレーに参加できる。

この際、キックしたボール・キャリア(図では⑩スタンドオフの選手)は一切動いてはいない。

もし上記の朝日新聞記事のように『その選手のいる位置が「オフサイドライン」になる』のならば、赤チームの⑩スタンドオフが動いていないのに、赤チームの⑧ナンバーエイトがオンサイドになるのは、おかしいではないか?

つまりこの点でも、一般のプレーではオフサイドラインは発生しないことがわかる。

他にも10mオフサイドというものがある。

味方のプレーヤーがキックした際、オフサイド・プレーヤーは相手のプレーヤーがボールをキャッチした地点、あるいはボールがバウンドすると予測される地点から10m後方にいなければならないという規則だ。

このオフサイド・プレーヤーは10m後方へ直ちに移動しなければならないが、味方プレーヤーの「キッカーもしくはオンサイド・プレーヤーに追い越され」ればオンサイドとなる。

このケースでももちろん、オフサイドラインは発生しない。

次に、オフサイドラインが発生する、密集プレーでのオフサイドだ。

これは俗に、ライン・オフサイドと呼ばれる。

ラックとモールは、ラックがボールが地面にあるのに対しモールはプレーヤーがボールを持っていること、さらに人数の違い(ラックは双方1人ずつで成立するのに対し、モールはボール・キャリアとその味方1人および相手チームの1人から成立する)などがあるが、オフサイドラインについては基本的に同じである。

ただし、セットプレーたるスクラムやラインアウトと、ルースプレーであるラックやモールでは、オフサイドラインの定義が違う。

まずは、ラックやモールなどのルースプレーから見てみよう。

【ラックやモールに関するオフサイドライン】

競技規則の第16条「ラック」に関しては、オフサイドラインの定義をこう記している。

「双方のチームに1本ずつ、ゴールラインに平行して2本のオフサイドラインが発生する」

ここで注目していただきたい言葉は、オフサイドラインが発生する、という文言である。

発生する、ということは、要するに一般プレーではオフサイドラインはないということだ。

下記が、ラック(モールも同じ)における、オフサイドラインである。

ラック(モールもそうだが)では、2本のオフサイドラインが存在するのだ。

図で言えば、赤チームのラックに参加している最後尾のプレーヤーの足がオフサイドライン、青チームのラックに参加している最後尾のプレーヤーの足がオフサイドラインというわけである。

赤チームに1人だけオフサイド・プレーヤーがいるが、この選手はすぐにオフサイドラインの後方に退かなければならない。

もちろん、この選手がプレーに参加すればオフサイドの反則となる。

ここで気を付けて欲しいのは、オフサイドとオフ・ザ・ゲートとの違いだ。

タックルが成立しただけではラックは形成されず、従ってオフサイドラインは発生しない。

この場合はタックル・ボックスが発生し、そのボックスに横や前から参加するとオフ・ザ・ゲートの反則となるのである。

しかし未だに、オフ・ザ・ゲートをオフサイドだと思っている人が少なくない。

ヤフーの質問箱や、トップリーグのチームのサイトを見ると、「オフ・ザ・ゲートとはラックおよびモールに、横や前から入ること」などと説明している。

だがそれはオフ・ザ・ゲートではなく、オフサイドなのだ。

オフサイドとオフ・ザ・ゲートの違いについては、こちらを参照されたい。

一般のプレーにおけるオフサイドと、ライン・オフサイドとの違いは、ライン・オフサイドの場合は味方のいかなるプレーでもオフサイド・プレーヤーがオンサイドにはならない、という点だ。

一般のプレーにおけるオフサイドの場合は、オフサイド・プレーヤーがボール・キャリアあるいはオンサイド・プレーヤーに抜かれるとオンサイドになるが、ライン・オフサイドの場合はオフサイド・プレーヤー本人がオフサイドラインの後方に退かない限り、オンサイドとはならない。

また、相手側のプレーヤーが5m以上走ったり、キックした場合はオンサイドとなるが、相手側のプレーヤーがパスしただけではオンサイドとはならない。

ここも、一般のプレーにおけるオフサイドとは違う点だ。

ただし、ラックやモールに参加しているプレーヤーにはオフサイドラインはない。

いわば、ラックやモールに参加していれば治外法権なのだ。

もちろん、一旦ラックやモールから離れると、オフサイドラインの後方に退かなければならない。

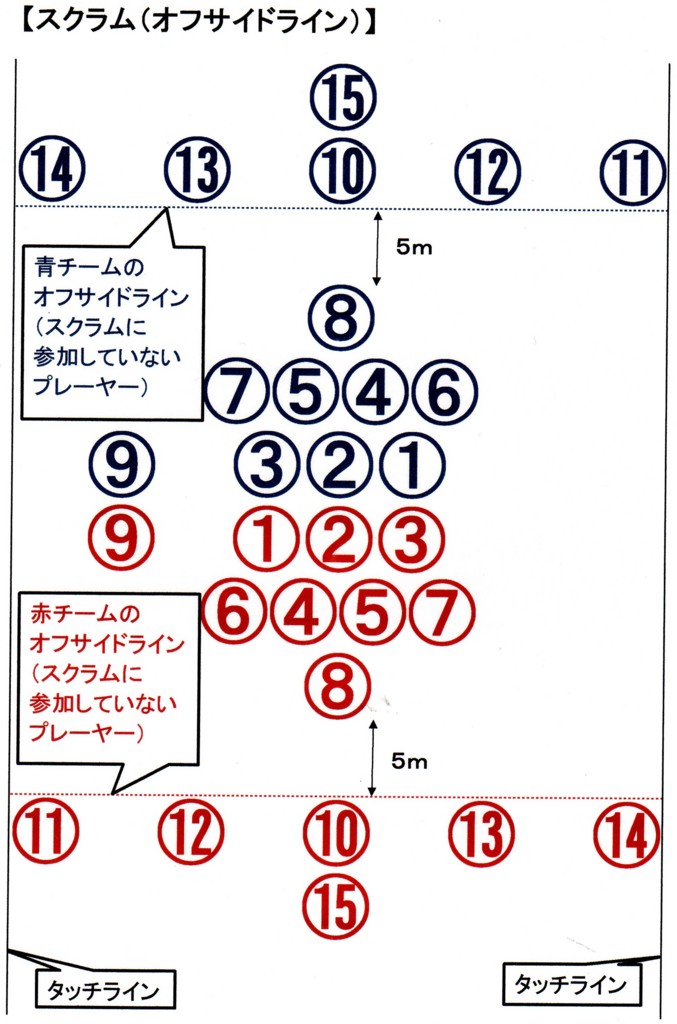

スクラムにおけるオフサイドラインは、スクラムに参加していないプレーヤーは味方の最後方に位置するプレーヤー(通常は⑧ナンバーエイト)の足から5m後方にある(自陣のゴールラインがそれより前にある場合は、ゴールラインがオフサイドライン)。

これは攻撃側、防御側とも同じだ。

そして、スクラムに参加しているプレーヤーにはオフサイドラインがないのは、ラックやモールと同じである。

特例があるのは⑨スクラムハーフだ。

⑨スクラムハーフのオフサイドラインは、スクラム内にあるボールの位置となる。

ボールを投入した側の⑨スクラムハーフは、ボールより前に出るとオフサイドとなるが、片足だけ出た場合にはオフサイドとはならない。

一方、ボールを獲得しなかった側の⑨スクラムハーフは、ボールがスクラムの中にある間、片足でもボールより前に出した場合にはオフサイドとなる。

この際、⑥⑦フランカーと⑧ナンバーエイトの間のスペースに入って行ってはいけない。

また、ボールを獲得しなかった側の⑨スクラムハーフが、ボールが入れられる反対側に動いて、オフサイドラインを踏み越えた場合はオフサイドとなり、その⑨スクラムハーフのオフサイドラインは、味方チームのスクラムの最後尾の足を通るラインである、という条項もある。

図で言えば、⑧ナンバーエイトの足の位置が、ボールを獲得しなかった側の⑨スクラムハーフにおけるオフサイドライン、というわけだ。

なお、スクラムはボールがトンネル(双方のフロント・ローの間の空間)以外から出た時に終了する。

そして、オフサイドラインも解消されるわけだ。

もちろん、スクラムが終了する前にオフサイドラインより前にいたプレーヤーは、プレーに参加するためにはオフサイドラインの後方に退かなければならない。

一番ややこしいのは、ラインアウトに関するオフサイドラインだ。

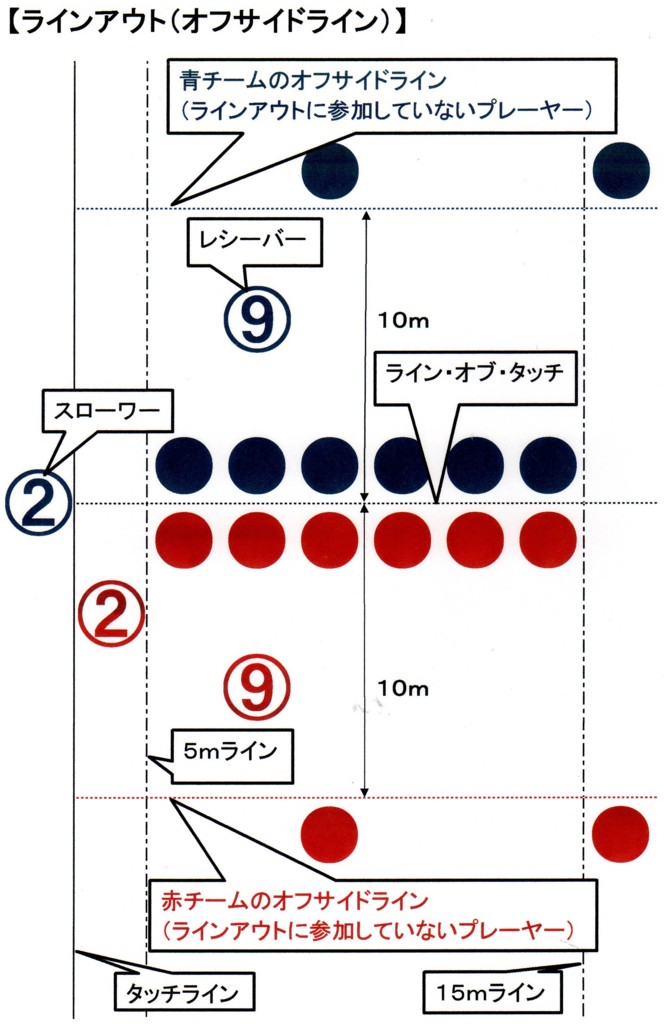

ラインアウトにおけるオフサイドラインは、ラインアウトに参加するプレーヤーとそうでないプレーヤーに分かれ、ラインアウトの参加人数はボールを投入する側が決定できる(相手チームはそれよりも少なくてもいいが、多くてはいけない)。

ラインアウトに参加しているプレーヤーは、ボールを投げ入れるスローワー(図では②フッカー)、ラインアウトに投げ入れられたボールを受けとるレシーバー(図では⑨スクラムハーフ)、そして並んでいるラインアウト・プレーヤー(図では6人)だ。

それ以外の選手は、ラインアウトに参加していないことになる。

ラインアウトに参加していないプレーヤーのオフサイドラインは、ラインアウトの中心線となるライン・オブ・タッチから10m後方になる(自陣のゴールラインがそれより前にある場合は、ゴールラインがオフサイドライン)。

ラインアウトが終了すれば、それよりも前に出て来ていいわけだ。

だが、ラインアウトがいつ終了するのか、そのことについて知っている人は意外に少ない。

ラインアウトは、ボールもしくはボール・キャリアがラインアウトから離れた時に終了するのである。

競技規則では、次のように明記されている。

●ボールがラインアウトからパス、ノックバック、またはキックされたとき。

ボールまたはボール・キャリアが5mラインとタッチラインの間の区域に移動したとき。

●ラインアウト・プレーヤーが、ビールオフ(味方のラインアウト・プレーヤーによってボールがパスまたはノックバックされるとき、プレーヤーがそのボールを受けようとしてラインアウトから離れること)をするプレーヤーにボールを手渡したとき。

●ボールが15mラインを越えて投げ入れられたとき、またはプレーヤーがボールを持って15mラインを越えたとき。

●ラインアウトにおいてラックまたはモールが形成され、ラックまたはモールに参加しているプレーヤーのすべての足が、ライン・オブ・タッチを越えて移動したとき。

●また、ボールがラインアウト内でアンプレアブルになったとき、ラインアウトは終了し、スクラムによって再開される。

これらの状態になるとラインアウトは終了し、ラインアウトにおけるオフサイドラインは解消されるわけだ。

ただし、ラインアウトからラックやモールになることは多々あるが、その場合はラックやモールのオフサイドラインが発生することになる。

ラインアウトが終了した時、レフリーが「前に出て来ていいよ」とラインアウトの終了を合図することがあるが、これはレフリーの義務ではなく、好意でやっているだけに過ぎない。

従って、プレーヤーはラインアウトの終了についてルールを知っておく必要がある。

ややこしいのは、ラインアウトに参加しているプレーヤーのオフサイドラインだ。

まず、ボールを投入する側のスローワー(図では②フッカー)がタッチラインの外側にいるのは当然だが、相手チームのプレーヤー(図では②フッカー)はタッチラインと5mラインの間、さらに5mラインから2m離れてなければならない。

また、両チームのレシーバー(図では⑨スクラムハーフ)は、味方プレーヤーよりも2m以上後ろで、さらに5mラインと15mラインの間に立たなければならないのだ。

ただし、これらに違反してもオフサイドというわけではなく、相手チームにFKが与えられるだけである。

なお、スローワー(図では②フッカー)はボールを投げ入れた後、次の4つを選択しなければならない。

●タッチラインから5m内にとどまる。

●ライン・オブ・タッチの後方10mのオフサイドラインの後方に退く。

●ボールが投げられた後、直ちにそのラインアウトに加わる。

●レシーバーの位置に動く。ただしこれは、他のプレーヤーがレシーバーの位置にいない場合に限る。これら以外の位置への移動は、オフサイドとなる。

次に、ラインアウト・プレーヤーの位置だ。

ラインアウト・プレーヤーは5mラインと15mラインの間に一列で並び、相手のラインアウト・プレーヤーから1m(ライン・オブ・タッチから50cm)離れなければならない。

もちろん、これらに違反してもオフサイドとはならず、相手チームのFKとなる。

ラインアウト・プレーヤーにおけるオフサイドラインとは、ライン・オブ・タッチである。

しかしそれは、スローワーがボールを投げ入れる前、そしてボールを投げ入れた直後にのみ適用されるのだ。

ボールが投げ入れられた後、そのボールが地面あるいはプレーヤーに触れた時、ラインアウト・プレーヤーにおけるオフサイドラインはボールの位置となる。

その場合でも、ラックやモールが形成されれば、ラックやモールのルールに従ったオフサイドラインが発生するのだ。

つまり、ライン・オブ・タッチやボールの位置におけるオフサイドラインは、ほんの一瞬だけに発生するラインということになる。

最後に、オフサイドではないプレーについても記しておきたい。

よく、オフサイドではないのにオフサイドと誤解されていることが多々あるのだ。

その最たるものが、キックオフあるいはリスタート・キックに関することである。

試合開始、あるいは後半開始のキックオフ、そして得点後のリスタート・キックでは、キックする側のプレーヤーはキッカーよりも後ろにいなければならない。

もし、キッカーよりも前にいるプレーヤーがいると、それは反則となる。

こんな時、必ずと言っていいほど相手チームから声が掛かるのは「オフサイド!」という言葉だ。

だがこれは、本当にオフサイドなのだろうか?

結論から言えば、これはオフサイドではないのである。

先述したように、試合開始時には全てのプレーヤーがオンサイドである、これが大原則だ。

つまり、試合が始まってもいないのに、オフサイド・プレーヤーなど存在しないのである。

だが、キックオフやリスタート・キックの際に、キッカーより前に出てはならない。

このルールに違反すると、オフサイドではないのか?

しかし、これはオフサイドではない。

単なるミス・プレーである。

なぜなら、試合開始時には、オフサイド・プレーヤーは存在しないのだから。

キッカーよりも前に出ているプレーヤーがいたら、どんな判定になる?

それは、キッカーの相手ボールによるセンター・スクラムとなるのである。

もしオフサイドならば、PKになるのは当然だ。

しかし、センター・スクラムなのだから、オフサイドではないことは自明の理である。

実際に、競技規則の第13条「キックオフと試合再開のキック」の3項には、オフサイドの文言は見当たらない。

オフサイドでPKにならないのは、偶然のオフサイド(アクシデンタル・オフサイド)の時だけである。

これは、ドロップアウトの時にも言える。

ドロップアウトの時、キッカー側のプレーヤーはキッカーより後方に位置していなければならないが、それに違反した場合は22mライン上の中央での相手ボールのスクラムとなる。

競技規則第13条16項には、こう書かれているのだ。

キッカー側はすべて、キックをするとき、ボールの後方にいなくてはならない。これに反するときは、22mラインの中央でスクラムを組み、相手側がボールを入れる。

ここでも「オフサイド」という文言は見当たらない。

しかも、罰はPKではなく相手ボールのスクラムである。

要するに、オフサイドではないのだ。

以上、オフサイドに関する根本的なことをご理解いただけたと思う。

ラグビーにおいて、オフサイドとはゲームの本質的な部分を示すと言える。

それだけに、オフサイドというものを、充分に知っていただきたい。

前回からの続き。

イギリスから日本に帰国した平尾は、社会人の有力チームである神戸製鋼(現:神戸製鋼コベルコスティーラーズ)に入社した。

神鋼は、平尾が同志社大を卒業した翌年度(1985年度)の全国社会人大会準決勝で、8連覇を目指した新日鉄釜石(現:釜石シーウェイブス)を13-9で破ったが、トヨダ自動車(現:トヨタ自動車ヴェルブリッツ)には3-12で完敗、初優勝を逃している。

その翌年度(1986年度)に平尾が神鋼に加入したが、社会人大会の準決勝で釜石に9-9で引き分けるも抽選負け、悲願達成はならなかった(決勝で釜石はトヨタに敗れる)。

1987年度は、優勝候補と言われながら社会人大会の一回戦で東芝府中(現:東芝ブレイブルーパス)に15-16で逆転負け、脆さを露呈したのである。

当時の神鋼は、3連覇当時の同大を中心に大学出のスター選手を揃えていた。

素材は一級品なのに、優勝はできない万年優勝候補。

神鋼にはそんなイメージが付きまとっていた。

そんな頃に、平尾が加入したのである。

しかし神鋼でも、平尾加入前から改革はゆっくり進んでいった。

その第一歩が、監督制の廃止である。

1984年度、神鋼は慶應義塾大出身の東山勝英が主将の時、監督制を廃止してヘッドコーチとコーチのみを置く体制に変えた。

自分たちは学生と違って社会人の大人、監督から強制されるよりも自主的に練習したい、というわけである。

その年度の社会人大会で、神鋼は初めて決勝に進出した(決勝では釜石に0-22で完敗)。

翌85年度にはコーチだけになり、87年度からは遂にコーチすらいなくなって、主将を中心としたチーム体制に変わったのである。

神鋼が行った改革は、それだけではない。

毎日行っていた練習を、週3回に減らしたのだ。

普通、チームが勝てなくなれば、練習量を増やすのが当然である。

しかし、神鋼は逆の道を歩んだ。

それは、J・A・デュクローというカナダ人選手の一言からだった。

「僕たちは試合になるとワクワクしながらスパイクを履く。でもみんなは、試合でもスパイクを履くのさえ辛そうだ。練習のし過ぎじゃないのか?」

いずれも同大出身である。

二人は早速、同大の恩師である岡仁詩の元へ相談に行った。

あの、平尾のプレーを「オモロない」の一言で片付けた人物である。

「練習量を減らしたいと思うんですが」

林と萩本は岡に言った。

「オモロいやないか」

岡はそう答えた。

平尾の、セオリー通りのプレーがオモロなくて、林と萩本による常識外れの提案をオモロいと言う。

そもそも同大は、神鋼に先駆けて監督制を廃止していた。

岡は監督を退き、部長として一歩引いた立場から部を見守り、同大は大学選手権3連覇を果たしたのである。

こうして神鋼は、毎日練習するのが当たり前だった当時の日本スポーツ界では異例の、週3回の練習に留めたのだ。

しかし、それでも成果は出なかった。

いつもあと一歩のところまで詰め寄りながら、なかなか優勝には辿り着けない。

まだ1ピースが足りなかったのだ。

そこで、最後のピースを埋めるために、白羽の矢が立ったのが平尾だったのである。

平尾がイギリスから帰国、神鋼に加入して最初に言った言葉が、

「パスには腰を入れるな。手足はバラバラに動かせ」

だった。

それは、神鋼の選手たちにとって初めて聞く言葉だったのである。

普通、ラグビーを始めた選手が初めて教わるのが、

「パスをするときは腰に力を入れなさい。力を入れるには、手足を揃えなさい」

ということだ。

たしかにその方が、綺麗なパスを放れるし、コントロールも付きやすい。

ところが実際には、試合になると相手がいる。

当然、相手は綺麗なパスを放らせまいとプレッシャーを掛けてくるのだ。

そうなると、「パスには腰を入れて、手足を揃えて」どころではなくなる。

つまり、実戦的ではない。

そんな「試合に即した技術」を、平尾はイギリスで学んできた。

それを神鋼に持ち込んだのである。

「実戦では相手がいるので、セオリー通りのパスが放れるケースは少ない。そんな状況でも正確なパスを放れるように練習しろ。それに、実戦では正確なパスが飛んで来るとは限らないので、受ける選手はどんなパスでも捕れるようにしろ」

と平尾は説いたのだ。

この考え方は「練習ありき」の日本スポーツ界に一石を投じ、実戦に即した練習を日本にもたらしたのである。

平尾の理論は神鋼に浸透し、入部から僅か3年目の1988年度から新主将に選ばれた。

前年度には東芝府中に社会人大会で一回戦負け、平尾にとって満身創痍からのスタートだった。

それは、フォワード(FW)偏重のチームを作り変えることである。

当時の神鋼には、同大のFWとして活躍した前主将の林や、平尾新主将の下で副将を務めるFWリーダーの大八木淳史ら、同大出身のFW荒くれ者が揃っていたのだ。

彼ら強力FWは、相手をブッ飛ばすことが3度のメシより好きな暴れん坊である。

「試合には負けたけど、相手FWをブッ潰した」

などと自慢するのが、FW連中の論理だった。

だが平尾は、そんなFW連中に意識改革を求めた。

当時の神鋼は、FWが力に任せて狂ったように前進するも、フォローがないために孤立してしまい、チャンスを逃すことが多々あったのである。

「ラグビーは、相手を潰してナンボの格闘技やない。点を取ってナンボの球技なんや。ボールを持ったら行く所まで行かず、ボールを活かすことを考えてくれ」

平尾はFWに対して口酸っぱく言った。

しかし、FW連中は聞く耳を持たなかった。

「平尾はラグビーの醍醐味がわかっとらん。格闘技こそがラグビーの本質やないか」

ところが、平尾の考え方に賛同を示した、意外な人物がいた。

副将でFWリーダーの大八木である。

大八木は平尾にとって、伏見工業高(現:京都工学院高)および同大の先輩の人物だ。

そして何よりも、FWとして「相手をブッ潰すことが3度のメシより好きな選手」でもある。

その大八木が、後輩である平尾の考え方に賛同し、ボールを活かすプレーを始めた。

FWリーダーの大八木がチームプレーを率先してやるのなら、他のFWも従わざるを得ない。

こうしてFWによる、チームプレーが生まれ始めた。

FWは、ボールを活かすプレーをするようになったが、それ以上に致命的な弱点があった。

それは、スクラムが異常なほどに弱かったのである。

当時のラグビーでは、スクラムの弱いチームが優勝するなど有り得なかった。

日本選手権7連覇を達成した釜石は”鉄のスクラム”が代名詞だったし、その後の盟主となったトヨタは軽量FWながら「ラグビーはスクラムに始まりスクラムに終わる」の哲学で釜石から覇権を奪い取った。

しかし神鋼は、重量FWが不思議なぐらいにスクラムが弱かったのである。

プレース・キッカーがいなかったのである。

ペナルティ・ゴールで3点、トライ後のコンバージョン・ゴールで2点を奪えるプレース・キッカーは、勝ち抜くためには絶対条件だった。

優勝チームには名プレース・キッカーあり、である。

この原則は、現在のラグビーでも変わらない。

しかし、当時の神鋼には、貴重な得点源となるプレース・キッカーが不在だった。

平尾が主将に就任した年、神鋼は苦難の道を歩んだ。

スクラムが弱い、プレース・キッカーがいないでは、勝てるわけがない。

関西リーグでは、近年は問題にしなかった古豪の近鉄(現:近鉄ライナーズ)に敗れ、さらに昇格したばかりのワールド(現:六甲ファイティングブル)にも敗れて、トヨタなどと共に2位に甘んじる。

社会人大会には出場を果たしたものの、前年度までとは違い、優勝候補とは程遠かった。

「本当に、平尾で勝てるのか?」

と。

全国社会人大会に向けて、最大の課題はスクラムだった。

特に致命傷となるのは、自陣ゴール前でのスクラムである。

ここでスクラムを押しまくられては、トライを奪われるのは必至だ。

そこでFWは、入念に自陣ゴール前でのスクラムの練習を繰り返す。

しかし、主将の平尾はこう言い放った。

「そんなとこで、スクラムを組ませんようにしたらええねん」

要するに、自陣ゴール前で相手ボールのスクラムを組ませないようなゲーム・プランを立てよう、というわけだ。

自陣ゴール前でノックオンやスローフォワードなどのつまらないミスを防げば、相手ボールによる自陣ゴール前スクラムを防ぐことができる。

自チームの弱点をさらけ出さないようなゲームメイクをすれば、失点は最小限に食い止めることができるというわけだ。

スクラムを極力避ける、というゲーム・プランを立てても、プレース・キックで点を取れなければどうしようもない。

当時のラグビーは、スクラムとプレース・キッカーが金科玉条のように勝利への絶対条件だったのだ。

しかし、当時の神鋼には、その両方ともない。

神鋼の必敗は、自明の理だった。

だが、平尾の結論は、セオリーとは逆の方向へ行く。

つまり、

「プレース・キックで点を取られへんのやったら、トライで点を取ればええ」

と。

スクラムもそうだが、プレース・キッカーなんて、一朝一夕で出来るものではない。

今さらスクラムを強くしようとしたり、プレース・キッカーを育てるなんて無理なのだ。

そこで、平尾は現実に沿ったゲーム・プランを企てたのである。

FW主体のチームながらスクラムが弱体ならば、バックス(BK)でトライを獲りに行くしかない。

しかし、当時の神鋼はFW偏重のチームだったので、バックスの駒が足りなかったのである。

BKの駒が足りなければ、トライを獲るなど絵に描いた餅だ。

平尾は頭を抱えてしまった。

だが、平尾はふと閃いた。

「BKの駒が足りんのやったら、俺がその駒になったらええんとちゃうか?」

と。

当時、平尾のポジションは司令塔たるスタンドオフ(SO)。

野球で言えばキャッチャー、アメリカン・フットボールならばクォーターバック(QB)的な存在で、まさしくチームの頭脳だった。

しかし、その平尾がスリークォーター・バックス(TB)ラインに入れば、攻撃の幅が広がるのではないか。

平尾は同大時代、インサイド・センター(CTB)の経験を積んでいる。

平尾は、自身が駒になるべく、CTBに入ることを決めた。

しかし、空いたSOはどうする?

そこで、平尾がSOに指名したのが無名の新人、薮木宏之だった。

薮木は名門の明治大出身ながら、レギュラー・ポジションは獲れなかった、いわゆる「負け組」の選手である。

しかし平尾は、大学では全く実績を残していない薮木に注目した。

セオリーでは考えられないようなプレーをするのである。

薮木の、大学時代のポジションはスクラムハーフ(SH)。

司令塔たるSOは、全くのド素人だった。

しかし平尾は、薮木のSOに全てを賭けた。

こうして薮木は「パスはヘタ、キックはヘタ、ゲームメイクはできない」という、前代未聞のないないずくしSOとなったのである。

ところが、このセオリー無視のSOが功を奏した。

普通なら、蹴って来る場面でも、薮木はキックしない。

スキあらばとばかりに、ディフェンスのギャップを突いてくるのである。

相手は薮木の動きを読めずに、神鋼の前進を許してしまった。

平尾は薮木に対し、

「困った時は俺にボールを回せ。自分が行ける時は、自分で行け」

と指示した。

この指示が、薮木を自由奔放に動かしたのである。

キックがヘタな薮木にとって、これは有り難い指示だった。

関西リーグでは近鉄やワールドに敗れ、暗雲が立ち込めた頃にトヨタには勝って、社会人大会への進出は決めた。

だが、その後の快進撃は、薮木のSO起用がなければ、果たせなかったのである。

そして、この時から神鋼の快進撃が始まった。

社会人大会での二回戦では、優勝候補の三洋電機(現:パナソニック・ワイルドナイツ)を破り、準決勝は関西での宿敵・トヨタを屠って、決勝では東芝府中を粉砕、遂に悲願の社会人王者となった。

「万年優勝候補」と揶揄された神鋼とは思えない、試合巧者ぶりである。

そして日本選手権では、トンガ・パワーを信条とする大東文化大が相手。

スクラムでは神鋼が圧倒的に不利、試合としても大東大が有利ではないかとさえ言われた。

当時は現在とは違って、社会人と大学では互角に近い実力だったのである。

前年は早稲田大が東芝府中を破って日本一になっていたし、さらにその2年前は慶應義塾大がトヨタに勝って日本一となっていた。

平尾を中心とする神鋼のBKが縦横無尽に走り回り、大東大の強力FWを疲弊させたのである。

終わってみれば、46-17という神鋼の圧勝。

ここから、神鋼の黄金時代は始まった。

2年目となった1989年度、神鋼・平尾組は盤石の態勢が整った。

関西リーグを全勝で難なく通過、社会人大会にも余裕の出場。

苦戦続きだった前年度と違い、ここでも余裕の試合運びで社会人大会2連覇を成し遂げた。

日本選手権の相手は、学生王者の早稲田大である。

この年の早大は戦力が充実し、ひょっとすると社会人王者を倒して日本一になるのではないか、と期待を窺わせた。

そして神鋼相手の日本選手権、早大の気力はみなぎっていたのである。

「声を出せ、オラァー!」

試合前、いかにも学生らしい気合いが入った雄叫びを上げる早大フィフティーン。

一方、神鋼は声も出さず黙々とアップを繰り返す。

しかし、アップを終えた神鋼は、集まって一気に声を上げた。

「スクイーズ・ナウ!」

このド迫力に、早大フィフティーンはたじろいた。

そして、神鋼主将の平尾は叫ぶ。

「どうせ勝つなら叩きのめせ!つまらん勝ちなら早稲田にくれてやれ!」

およそ「気合い」とか無縁の平尾とは思えない言葉だった。

平尾にとって、早稲田は最大の目標だったのである。

日本のラグビーは、早稲田の理論を基本としていた。

体の小さい日本人が、どうやって海外の大型選手に対抗できるか。

そして考え出されたのが「接近・展開・連続」の理論だ。

この戦法で、日本代表は世界の強豪を脅かし、その存在をアピールした。

だが残念ながら、テストマッチ(国と国の代表チームによる試合)で大西ジャパンは勝ったことがないのである。

それでも大西ジャパンは、オールブラックス・ジュニアに勝ったり、イングランド代表には3-6と敗れたとはいえ大接戦を演じ、その理論の正しさを証明した。

それでも平尾は、大西理論に挑戦した。

大西理論を越えてみせる、と。

そのためにも、早大は学生とは言え、叩きのめす必要があった。

終わってみれば、58-4という、どうしようもないスコア。

当時とすれば、最多得点差である。

もっとも、この頃からは学生と社会人との実力差はハッキリと現れていた。

1987年度に早大が日本一になって以来、2015年度に至るまで学生が日本一になったことは1度もない。

この早稲田理論に噛みついた男に対して、興味を持った男がいた。

早稲田OBの、宿沢広朗である。

宿沢は1989年、日本ラグビー協会からオファーを受けていた。

「日本代表の監督になってくれないか」

と。

この頃の日本代表は、どん底の状況だった。

1987年に行われたラグビー・ワールドカップ第1回大会にジャパンはアジア代表として予選なしで推薦出場したものの、本番では3戦全敗で予選敗退。

第2回のW杯では予選が行われるため、日本は韓国、トンガ、西サモア(現:サモア)のうちに2勝しなければ、ワールドカップに出場できない状態だった。

どう考えても、荷が重い立場である。

指導歴のない宿沢にとって、それは晴天の霹靂以外の何物でもなかった。

しかし、宿沢はその申し出を受諾した。

宿澤には、予選突破の切り札がいたのである。

それが平尾だった。

宿沢ジャパン平尾組が走り出すのは、神鋼が2連覇を果たした半年前のことである。

(つづく)

日本のスポーツは明治時代、欧米から輸入されて学生を中心に発展してきた。

いわば、日本のスポーツは学生(大学)が支えて来たわけだが、多くの学生スポーツは関東の大学が中心で、地域格差を生んできた感は否めない。

たとえば、現在最も人気がある大学スポーツといえば箱根駅伝だが、実際には関東の大学しか出場していない地方大会に過ぎないのである。

しかし現実には、箱根駅伝は他の駅伝全国大会よりも遥かにメジャーだ。

他のスポーツでも、多かれ少なかれ似たような現象がある。

そこで、大学スポーツの中でも人気がある球技、野球、ラグビー、アメリカン・フットボールがどんな歴史を歩んできたのか、各々の全国大会を見てみよう。

現在でこそプロ野球(NPB)に比べると注目度が低い大学野球だが、かつて(少なくとも昭和30年代まで)はプロ野球よりも大学野球の方が遥かに人気が高かった。

大学野球の歴史はかなり古いが、なんと言っても人気を博したのが早稲田大×慶應義塾大のいわゆる早慶戦で、第1回が行われたのは1903年(明治36年)である。

その後、両校の応援団が過熱しすぎで早慶戦は中止に追い込まれたりしたが、現在のような東京六大学野球連盟が結成されたのは1925年(大正14年)のことだ。

以来、加盟校の変更は一切なくて「大学野球といえば東京六大学」とさえ言われるほどの大人気となり、日本の野球を常にリードしてきたのである。

その東京六大学のライバルといえば東都大学野球連盟で、東京六大学に遅れること6年の1931年(昭和6年)春に発足した(当時の名称は五大学野球連盟)。

「人気の六大学、実力の東都」と呼ばれるほどレベルが高く、東京六大学と違い下部リーグを組織し、入れ替え戦を行う実力主義である。

加盟校数の多さもあって、プロ選手輩出数が最も多いのも東都大学だ。

東都大学がリーグ戦を開始した半年後、1931年秋から関西六大学野球連盟(現在の関西六大学野球連盟とは別組織。詳細は後述)のリーグ戦が始まった。

関東の2つと関西、この3つが老舗の連盟と言える。

戦後になり、学制改革によって多くの新制大学が日本に誕生した。

そして1952年(昭和27年)、全国から春のリーグ戦(あるいは地区大会)で優勝した8校が集い、全日本大学野球選手権大会の第1回大会が行われたのである。

しかしこの頃は、老舗の3連盟と他の連盟との実力差が激しく、上位進出はほとんどが老舗の3連盟代表だった。

その後、大学野球は全国的な広がりを見せ、出場校も年々増えたが、上位進出は相変わらず老舗3連盟が独占。

なんと、第17回大会まで決勝戦には老舗3連盟の大学しか進出したことがなかったのである。

このうち優勝したのは、東京六大学が11回、東都大学が5回、関西六大学が1回だった。

関西六大学は、上位進出するも関東の厚い壁をなかなか越えられないので、東都大学のように実力主義にしようと画策して、傘下に3つの連盟を持つ近畿地区大学野球連盟と合併、1962年(昭和37年)に関西大学野球連合として再編された。

関西連合の最上位リーグが関西六大学というわけで、これが言わば第二次・関西六大学となるが、20年後の1982年(昭和57年)には関西連合は分裂、現在まで続く5連盟となったのである。

つまり、今の関西六大学野球連盟は三代目というわけだが、このあたりの事情は複雑すぎるので、詳しくはこちらを参照されたい。

初代・関西六大学に近い編成となっているのは関西学生野球連盟であり、関西連合が解体された時に結成された新興リーグながら、現在では老舗扱いされている。

さて、実力主義となった関西だったが、関西連合時代の選手権優勝は20年間で僅か1回のみ。

しかも、入れ替え戦のおかげで伝統カードが組めなくなるなどの弊害が出て人気は低下、成果があったとは言えなかった。

話を元に戻すと、1969年(昭和44年)の第18回大会で、老舗の3連盟(関西は関西連合)以外の大学が初めて選手権で優勝した。

もっとも、首都大学は東都大学から1965年(昭和40年)に分裂したリーグで、関東の大学には違いない。

しかし翌1970年(昭和45年)、愛知大学野球連盟の中京大が優勝、初めて関東と関西以外の大学が選手権を制した。

その後はまた、東京六大学と東都大学が覇権を争い、関西連合(関西学生)や首都大学が追うという展開が続いたが、1987年(昭和62年)には仙台六大学野球連盟の東北福祉大が準優勝、さらに1991年(平成3年)には遂に東北初の優勝を果たした。

2016年現在では出場校は27校を数え、東京六大学と東都大学の優位性は変わりないが、その他の地区も上位進出が目立つようになった。

2016年(平成28年)の第65回大会では、遂に東京六大学、東都大学、関西学生、首都大学の4連盟がベスト4に顔を出さなかったのである。

この大会で関西からは近畿学生野球連盟の奈良学園大が4強入りしたものの、2006年(平成18年)の第55回大会で阪神大学野球連盟の大阪体育大が優勝して以降は上位進出がなく、関西(特に関西学生)の地盤沈下は激しいと言わざるを得ない。

なお、今まで話してきたのは春の選手権で、最初の頃は秋のリーグ戦で優勝しても全国大会に出場できなかった。

選手権に遅れること18年、1970年(昭和45年)に明治神宮野球大会の第1回大会が秋に開催されたのである。

ただしこちらは、主催者の明治神宮による招待大会という意味合いが強く、当初は必ずしも優勝校が集うというわけではなかった。

たとえば1972年(昭和47年)の第3回大会など、東京六大学から4校(!)、東都大学から2校も出場している。

この大会の参加校は14校だったから、実に半分近くがこの両連盟で占め、関東から他に3校も出場していたので、14校中9校が関東勢だったのだ。

さすがに現在ではこんな歪な形態はやめ、秋の優勝校が集う、事実上の秋の日本一決定戦となっている。

もっとも、本当の意味での大学日本一決定戦は春の選手権の方だ。

2016年(平成28年)の第47回大会の出場校は11校と、春の選手権に比べればかなり少ない。

やはり明治神宮大会でも東京六大学や東都大学が優勢だが、他のスポーツに比べると他地区も健闘していると言える。

これは野球が全国的に広がっている点、あるいは他のスポーツに比べて番狂わせが多く起きる点が影響しているのだろう。

それに、かつては老舗の3連盟が圧倒的に強かったのにも関わらず、特に優遇措置を取らずにあくまで各地区の優勝校を集めたのが(初期の明治神宮大会を除く)、全国的な普及に繋がったのかも知れない。

ただ、関東の優勝が群を抜いて多いのは、関東の大学に逸材が全国から多く集まって来るからだと思われる。

2016年までの選手権優勝連盟(所属変遷がある場合は現在所属の連盟)

東京六大学=24回

東都大学=24回

関西学生=6回

首都大学=4回

仙台六大学=2回

関甲新学生=1回

東海地区大学=1回

愛知大学=1回

阪神大学=1回

九州地区大学=1回

2016年までの明治神宮優勝連盟(所属変遷がある場合は現在所属の連盟)

東都大学=15回

東京六大学=13回

首都大学=5回

関西学生=5回

中国地区大学=3回

愛知大学=2回

福岡六大学=2回

神奈川大学=1回

ラグビーもまた、大学を中心に発展してきた。

ルーツとなったのは慶應義塾大で、創部は1899年(明治32年)である。

その後、三高や同志社大など関西の学校と定期戦が組まれ、早稲田大との早慶戦が始まったのは1922年(大正11年)のこと。

1925年度(大正14年度)から東西大学対抗ラグビーの第1回大会始まり、翌1926年(大正15年)1月10日に甲子園球場で同大と慶大が対戦し、6-6で引き分けている。

この東西対抗が戦前における事実上の大学日本一を決める試合だったが、必ずしも関東と関西の1位校が対戦するわけではなかったので、制度上の日本一ではなかった。

戦後になると、東西対抗を発展的解消、1964年度(昭和39年度)に現在まで続く全国大学ラグビーフットボール選手権大会の第1回大会が開催された。

この時の出場校は関東と関西から各上位2校、計4校のみ。

翌1965年度(昭和40年度)の第2回大会から倍の8校が出場した。

関東が4校、関西が2校、関西3位×東海1位の勝者が1校(この大会では関西3位が出場)、九州が1校という内訳である。

1967年度(昭和42年度)、関東に激震が走った。

早慶や明治大などの伝統校を中心とした関東大学ラグビー対抗戦グループと、法政大や日本大など新興校による関東大学ラグビーリーグ戦グループに分裂したのである。

法大が伝統校ではなく新興校というのも不思議な気がするが、以前から早慶明との試合が組まれないことも多く、ラグビー界では新興校に分類されていた。

ラグビーの本場イギリスでは、元々リーグ戦や選手権などの大会は行われず、オックスフォード大×ケンブリッジ大などの定期戦が主流だった。

その思想を持ち込んだのが対抗戦グループである。

たとえば早慶戦は必ず勤労感謝の日である11月23日に行われるし、早明戦は12月の第一日曜日だ。

関東対抗戦では、これら定期戦を戦績に組み込んでいるのである。

関東対抗戦は長らく総当たり戦ではなかったが、対戦校や試合数が異なって順位決定に矛盾が生じたため、1997年度(平成9年度)から上位のAグループと下位のBグループに分けて総当たり戦とし、関東リーグ戦のように入れ替え戦も行われるようになった。

1967年度の第4回大会は関東対抗戦と関東リーグ戦から各上位各2校の計4校が関東代表として出場となる。

翌1968年度(昭和43年度)からは関東代表の4校は、対抗戦1位×リーグ戦4位、対抗戦2位×リーグ戦3位、対抗戦3位×リーグ戦2位、対抗戦4位×リーグ戦1位というタスキ掛け方式による交流戦を実施、勝者が選手権に出場した。

この方式は1992年度(平成4年度)の第29回大会まで続き、オールド・ファンには馴染み深いだろう。

選手権が始まった昭和40年代前半といえば早法時代。

第1~4回大会まで決勝戦は早大と法大の間で行われ、法大が第1回および第4回大会で優勝、早大が第2,3回大会で連覇している。

法大にとっての黄金時代で、対抗戦グループの鼻を明かした形となった。

ところが、リーグ戦グループにライバル校がない法大は次第に弱体化、逆に対抗戦グループは早慶明を中心として切磋琢磨し、レベルを上げて行ったのである。

1972年度(昭和47年度)の第9回大会から1978年度(昭和53年度)の15回大会まで、7大会連続で選手権の決勝は関東対抗戦同士で行われた。

交流戦でも、リーグ戦1位が対抗戦4位に敗れたり、あるいはリーグ戦が全滅することがなんと5回もあった。

そんな関東リーグ戦の救世主となったのが大東文化大だった。

1986年度(昭和61年度)の第23回大会で大東大はトンガ人留学生を核とし、関東リーグ戦として1971年度(昭和46年度)の第8回大会以来の決勝進出、しかも第4回大会の法大以来リーグ戦勢として19回大会ぶりの選手権制覇を果たしたのである。

その後、関東リーグ戦は名門・法大の復活、新興である関東学院大の台頭もあってレベルが急上昇、対抗戦を脅かすようになった。

そして、入れ替え戦があるリーグ戦に比べて対抗戦は生ぬるいとまで言われ、90年代頃は野球の東京六大学と東都大学のように「人気の対抗戦、実力のリーグ戦」などと呼ばれるようになったのである。

選手権が始まって以来、ずっと東高西低と言われてきたが、関西にも救世主が現れた。

西の名門、同志社大である。

1979年度(昭和54年度)の第17回大会で関西勢として初めて決勝戦に進出すると、翌1980年度(昭和55年度)の第18大会では明大の重戦車を粉砕して初優勝。

1982年度(昭和57年度)の第19回大会~1984年度(昭和59年)の第21回大会まで、当時としては史上初となる3連覇を果たした。

また、この間に関西勢としては同大以外で京都産業大と天理大が初めて準決勝に進出している(4校しか出場しなかった第1回大会を除く)。

この頃は大阪体育大も台頭してきており、同大が関東に勝つための秘策は、関西にライバル校を作ることだった。

教え子を敵校に送り込み、関西のレベルを上げることによって、関東に対抗しようとしたのである。

この時代、同大は初めて関東優位を崩した。

さて、1992年度まで選手権には8校が出場、関東4校、関西2校、関西or東海1校、九州1校のスタイルが続いたが、北海道、東北、北陸、中国、四国には門戸が開かれなかった。

事実上の大学日本一を決める大会だったとはいえ、出場はハナから不可能という大学も多数存在したのである。

そこで1966年度(昭和41年度)から全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会が始まった。

この大会は現在でも行われており、選手権に出場できない大学が参加するが、選手権に比べるとレベルはかなり低い。

また、選手権に出場できる九州の優勝校も、選手権で関東や関西の大学に勝ったことがあるのは1967年度の第4回大会の1回のみ(福岡工業大26-9関西大)。

東海の優勝校は、関西3位の大学に28大会中(出場校が8校だった時代)12回も勝って選手権に出場したが(出場したのはいずれも中京大)、関東や関西の大学に選手権で勝ったことはなかった。

しかも出場校が8校だった頃、東海1位が選手権に出場したのは1984年度(昭和59年度)の21回大会が最後で、以降の8年間は関西3位の壁に跳ね返されてきたのである。

東海や九州と、関東および関西の実力差が大きく開きつつあった。

1993年度(平成5年度)の第30回大会から、出場校の方式が大幅に変わった。

関東は交流戦を無くし、対抗戦およびリーグ戦の上位4校が自動的に選手権出場となったのである。

対抗戦の5位校orリーグ戦の5位校が、北海道代表or東北代表と戦い、勝った2校が選手権に出場となった(対戦は年により交互)。

しかし、関東対抗戦および関東リーグ戦の5位校とはいえ、北海道や東北の優勝校は相手ではなく、関東は事実上、対抗戦5校とリーグ戦5校の計10校が出場することになったのである。

一方、関西は4位までが自動出場、5位は東海・北陸・中国・四国の第一ステージ優勝校と選手権出場を争った。

現実的には関西5位×東海1位の対戦であり、それ以前の東海代表は関西3位との対戦だったので、選手権出場のチャンスが大幅に増えたと思われた。

ところが、東海の優勝校が関西5位に勝ったのは、この方式が続いた2011年度(平成23年度)の第48回大会まで、19大会中たったの2回だけ(いずれも中京大)、1998年度(平成10年度)の第35回大会以来、東海代表は選手権に出場できなくなった。

なお、九州代表は8校出場時代と変わらず1校出場、事実上は関東対抗戦5校、関東リーグ戦5校、関西5校、九州1校の計16校が出場という、前年度より倍増したのである。

一応は全国の大学に選手権出場の門戸が開かれたわけだが、皮肉にもそのことが却って地域格差を広げることになった。

21世紀に入ると、早大と関東学院大のライバル関係が選手権の軸となる。

2001年度(平成13年度)の第38回大会から2006年度(平成18年度)の第43回大会まで、決勝戦は6年連続で両校の対戦、優勝は共に3回ずつ分け合った。

しかし、関東学院大は不祥事があって弱体化、それと共にリーグ戦は対抗戦に水を開けられるようになり、東海大が僅かに気を吐くぐらいで「人気の対抗戦、実力の対抗戦」に戻ってしまう。

そして2009年度(平成21年度)の第46回大会で、関東対抗戦の帝京大が初優勝してからはまさしく一人旅、2015年度(平成27年度)の第52回大会まで無敵の7連覇を果たしている。

一方、関西の地盤沈下は関東リーグ戦どころではなく、出場校が16校になって以来、関東との差は広がる一方となった。

同大3連覇以来、関西の優勝はなく、2011年度(平成23年度)の第48回大会での天理大の準優勝(同大以外での関西勢の決勝進出はこの時が初めて)以外は全く鳴かず飛ばず、準決勝進出すらままならない状態である。

そんな中、2016年度(平成28年度)の第53回大会では天理大と同大が準決勝進出、関西勢のベスト4は5大会ぶり、関西勢2校のベスト4は10大会ぶりとなった。

なお、2016年度の出場校は、関東対抗戦3校+1校(前年度決勝進出枠)、関東リーグ戦3校+1校(前年度決勝進出枠)、関西3校、北海道&東北1校(東北が出場)、東海&北陸&中国&四国1校(東海が出場)、九州1校の計14校。

このうち、関東対抗戦1位と2位、関東リーグ戦1位、関西1位がシードされて準々決勝から登場。

それ以外の関東対抗戦、関東リーグ戦、関西の大学は三回戦から登場。

一回戦は九州と東北が対戦、その勝者(九州)と東海が二回戦を戦って勝ったチーム(九州)が三回戦で関東リーグ戦3位と対戦した(リーグ戦3位が勝利)。

全国に門戸が開かれたとはいえ、東海および九州が関東や関西に勝つことはままならず、そんな東海と九州でさえ北海道・東北・北陸・中国・四国は全く問題にしない。

そして関東と関西でも相変わらず東高西低で、地域格差は広がる一方だ。

もし大学ラグビーが、大学野球のように実力差を考慮せず純粋に各地区の優勝校を集めて選手権を行っていたら、今頃はどうなっていただろうと想像する。

最初のうちは試合にならないだろうが、もしかすると回数を重ねるごとに高校の有力選手が全国に散らばって、今ほどの地域格差は無くなっていたかも知れない。

もっとも、これは机上の空論で、ラグビーは番狂わせが起きにくいスポーツなので、ミスマッチばかりになって人気とレベルが今よりも大幅に低下したとも考えられる。

ちなみに2016年度では、

四国王者・松山大→松山大は中国2位の徳山大に14-80→徳山大は中国1位の環太平洋大に20-47→環太平洋大は東海1位の朝日大に26-66→朝日大は九州1位の福岡工大に36-38(選手権二回戦)→福岡工大は関東リーグ戦3位の大東大に12-95(選手権三回戦)→大東大は対抗戦1位の帝京大に19-55(選手権準々決勝)

となっているのだから、たとえ四国チャンピオンでも全国選手権の土俵で戦うのは無謀だということになる。

いずれにせよ、今のところ全国から高校生の逸材が関東に集中する傾向は止められないだろう。

高校ラグビーでは、東北、関西、中国、九州などはレベルが高いのだから、地方の大学にも有力選手が進学して欲しいものだが、日本代表やトップリーグなど、より上のレベルを目指す選手にとっては、練習設備が整った大学に進学したい気持ちは当然だと言えよう。

ただ最近では、東海の朝日大や九州の福岡工大が積極的に外国人留学生を起用、選手権での上位進出を虎視眈々と狙っている。

2015年度までの選手権での優勝回数(第3回大会までは、早大は対抗戦、法大はリーグ戦とカウント)

関東対抗戦=39回(内、両校優勝5回)

関東リーグ戦=12回(内、両校優勝1回)

関西=4回

アメリカン・フットボールでは、他の大学スポーツとはかなり異なる歴史を歩んできた。

アメフトの大学日本一を決める試合は甲子園ボウルである。

第1回甲子園ボウルが行われたのは、戦後間もない1947年(昭和22年)のこと。

実はこの時、日本一を決める試合ではなく、慶應義塾大と同志社大による定期戦を行おうとしたのだ。

アメリカでは、大学での重要なアメフトの試合を、スタジアムをボウル(お椀)に見立ててボウル・ゲームと呼ぶが(ローズボウルやオレンジボウルなど)、ボウル状のスタジアムである甲子園球場に白羽の矢を立て、甲子園ボウルの歴史が始まったのである。

ただし、この年度の慶大と同大はたまたま関東および関西の優勝校だったので、第2回からも関東と関西の優勝校同士が戦うスタイルとなった。

こうして甲子園ボウルは、東西大学王座決定戦と位置付けられるようになったのである。

つまり、アメフトでは関東と関西以外の大学は、日本一になるチャンスすらなかったのだ。

他の大学スポーツと違い、甲子園ボウルでは関東と関西はほぼ互角の勝負だったが、均衡が崩れたのは1957年(昭和32年)の第12回から。

この年から関東勢が10連覇を達成する(1回だけ引き分けによる両校優勝あり)。

その後は関西勢も巻き返しを図り、1973年(昭和48年)の第28回からは関西学院大学ファイターズが5連覇を果たした。

しかし、翌1978年(昭和53年)の第33回からは、日本大学フェニックスが5連覇のお返し。

この頃、甲子園の観衆を沸かせたのは赤ヘル軍団の日大と、青いユニフォームの関学大、いわゆる赤青対決である。

特に日大は、本場アメリカのチームにも勝てるように、パス攻撃を主体とした独特の「日大ショットガン」を編み出し、ライバル関学大を圧倒した。

一方の関学大もアメリカからショットガンを輸入し、日大に対抗する。

ところが、ショットガン全盛だった日本のアメフト界に、待ったをかけたチームがあった。

国立大ゆえにスポーツ推薦による選手集めができなかった京大は、学業優秀でラグビーなどに秀でた高校生をスカウト、入試まで徹底的に勉強を教え込んで、京大に合格させるとアメフトのイロハから教えて鍛え上げた。

部員はみんな大学生になってからアメフトを始めた選手ばかりで、高校時代から鳴らした選手が多い日大や関学大に対して大きなハンディがあったのである。

しかし、この素人集団が、技で勝る関学大をパワーで粉砕、遂に関学大の独走を阻止して関西リーグ初制覇、1982年(昭和57年)の第37回甲子園ボウルに初出場した。

この時は日大ショットガンに翻弄されて惨敗したものの、翌1983年(昭和58年)は関西2連覇、そして第38回甲子園ボウルでは日大のショットガンを封じ、遂に甲子園制覇を成し遂げた。

ちなみにこの年度から、翌年の正月に行われていたライスボウルが日本選手権となって大学王者と社会人王者が日本一を争うという方式になり(それまでのライスボウルは東西学生オールスター戦だった)、京大は社会人王者のレナウン・ローバーズを倒して初代日本一となったのである。

京大の台頭により、西の雄・関学大の目標は打倒・日大から打倒・京大に変わった。

この頃の関西リーグは関学大と京大による、いわゆる関京戦が黄金カードとなり、関西のアメフト熱を押し上げたのである。

関京戦が関西のレベルを一気に引き上げ、その後のアメフト界に大きな影響を与えた。

さらに、関西では立命館大学パンサーズが関京に肉薄し、三つ巴の争いとなったのである。

80~90年代にかけて、アメフトは関西の大学スポーツで一番の人気となった。

21世紀に入り、京大は国立大ゆえのハンディにより、さすがに優勝争いからは遠ざかったものの、それでも関西リーグの中位ぐらいに位置しているのはさすがである。

一方の関東では、日大の求心力が低下し、群雄割拠の時代となった。

そんな中で台頭してきたのは法政大学トマホークスである。

法大は関西の厚い壁に何度も跳ね返されながらも、90年代以降は4回の甲子園制覇(引き分けによる両校優勝1回を含む)。

東の雄・日大に代わって関東の代表的存在となった。

それでも近年は、2007年(平成19年)の第62回から2016年(平成28年)の第71回甲子園ボウルまで、関西勢の10連覇。

しかも、その10連覇の中には関学大や立命大以外でも、関西大学カイザースが含まれており、関西にはレベルが高い大学が揃っていると言えよう。

他の大学スポーツとは異なり、アメフトでは完全な西高東低となっている。

その原因となったのは、80年代の京大の台頭ではないか。

京大の存在があったからこそ、関学大や他の関西のチームが鍛えられたのだ。

もし京大がなかったら、日大の1強独裁がずっと続いていたかも知れない。

一方の関東ではかつてはAブロックとBブロックの2リーグに分かれ、それぞれの優勝チームがパルサーボウル(その後、何度か名称変更)を戦って、勝ったチームが関東代表となっていたが、関西に対抗すべく2014年(平成26年)から1部・2部制となり、レベルの高いチーム同士がリーグ戦を行って、1部の優勝チームがそのまま関東代表となる制度になった。

今のところ、まだ成果は出ていないが、甲子園ボウルでは一方のリーグが何連覇もした後、もう片方のリーグが何連覇も仕返すということが何度もあったので、関東勢としては新制度で巻き返しを図りたいところだ。

ところで、甲子園ボウル自体も2009年(平成21年)から大幅な変更があった。

それまでは関東と関西の大学しか出場できなかったのが、全国に門戸が開かれたのである。

北海道と東北の優勝チームが対戦し、勝ったチームが関東の優勝チームと戦い、勝った方が東日本代表となる。

そして東海と北陸の優勝チーム、中・四国と九州の優勝チームがそれぞれ戦って、勝ったチームが関西の優勝チームと対戦し、勝った方が西日本代表として甲子園ボウルに出場するのだ。

つまり、関東×関西ではなく、東日本×西日本という図式になったのである。

これにより、関東と関西以外の大学でも、日本一になる可能性が出て来た。

つまり甲子園ボウルは、全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦という位置付けになったのだ。

しかし、現実には関東と関西以外の地区の大学が、甲子園ボウルに出場する可能性はほとんどない。

ハッキリ言って、レベルが違い過ぎるのだ。

たとえば、2008年まで九州および中・四国の優勝校と、関西リーグ6位校が対戦するウエスタンボウルという試合を開催していたが、いつも関西6位校が九州・中・四国代表を圧倒していた。

当分は、関東と関西以外の大学が甲子園ボウルに出場することはないだろう。

さらに、2016年(平成28年)から西日本の出場方式が変わった。

関西2位までが甲子園ボウル出場のチャンスを与えられるようになり、東海・北陸、中・四国、九州の優勝校で勝ち上がってきたチームと関西2位が対戦、その勝者と関西1位のチームで西日本代表の座を争うのである。

しかし、この変更に何の意味があるのか。

単に関西2位にもチャンスを与えただけで、実力的に言ってどのみち関西1位と関西2位の争いとなり、他地区との差がますます広がると思われる。

実質的には関東と関西の一騎打ちという図式には変わらない大学アメフト、地域格差が解消されるのはまだまだ遠い先のようだ。

ただ、他の大学スポーツと違って関東一極集中になっていない(というより西高東低)ことだけは救われるかも知れない。

2016年までの甲子園ボウルでの勝数

関東=27勝

関西=40勝

引分=4回

野球、ラグビー、アメフトと3つの大学スポーツを検証してみたが、それぞれに特徴がよく現れていると思う。

関東優位ながら他地区にも全国制覇の可能性がある野球、関東が圧倒的優位で関西が僅かに対抗するも他地区とは大きく離れているラグビー、関東より関西優位で他地区には全国制覇の可能性がほとんどないアメフトと、三者三様だ。

それぞれに長所と短所があると思うが、全国的にレベルが均等化されるのが理想だろう。

しかし現実的にはなかなかそうはいかず、大学スポーツの一極集中は日本の縮図なのかも知れない。